|

Новости

09 Сен / Конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии

Институт всеобщей истории Российской академии наук и Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова приглашают Вас принять участие в конференции c 9 по 12 сентября 200 ...

28 Июн / Благотворительный бал wwf

Ежегодный благотворительный бал в поддержку заповедников и национальных парков России 28 июня 2008г ...

24 Май / Лики Азии. 7 восточных мастеров. Живопись.

В рамках проекта «Лики Азии» будет представлено 18 произведений художников Центральной Азии, созданных в конце XX начале XXI веков 22-25 мая ... |

Этно-Журнал / Публикации/

<Назад | Далее>

Горно-таежные шорцы: этноконфессиональные процессы в начале XXI века| Для печати

Д.В.Арзютов [*]

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Числен- ность насе- ления соотве- тству- ющей нацио- наль- ности

|

в том числе имеют образование

|

Не имеют началь- ного общего образо-вания

|

из них негра- мотные

|

Не указа- вшие уровень образо- вания

|

|

|||||||

|

профессиональное

|

общее

|

|

|||||||||||

|

После- вузов- ское

|

высшее

|

непол- ное высшее

|

сред- нее

|

началь- ное

|

сред- нее (пол- ное)

|

основ- ное

|

начал- ьное

|

||||||

|

Шорцы

|

10110

|

6

|

513

|

117

|

1963

|

2166

|

1809

|

1975

|

1300

|

260

|

161

|

1

|

|

|

в том числе в возрасте, лет:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 – 19

|

1203

|

-

|

-

|

5

|

38

|

60

|

290

|

656

|

144

|

10

|

9

|

-

|

|

|

20 – 24

|

1004

|

-

|

48

|

34

|

184

|

212

|

268

|

217

|

32

|

8

|

6

|

1

|

|

|

25 – 29

|

924

|

-

|

76

|

20

|

183

|

218

|

221

|

179

|

22

|

5

|

2

|

-

|

|

|

30 – 39

|

2019

|

3

|

96

|

30

|

579

|

682

|

365

|

219

|

39

|

6

|

5

|

-

|

|

|

40 – 49

|

2329

|

3

|

146

|

16

|

656

|

689

|

450

|

294

|

67

|

8

|

4

|

-

|

|

|

50 – 59

|

973

|

-

|

70

|

7

|

196

|

204

|

143

|

198

|

142

|

13

|

9

|

-

|

|

|

60 и более

|

1658

|

-

|

77

|

5

|

127

|

101

|

72

|

212

|

854

|

210

|

126

|

-

|

|

|

Возраст не указан

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

По поселку Усть-Анзас данные по уровню образования населения оказываются такими же (см. таблица 3).

Таблица 3

Ситуация когда члены общины и местное население имеют один уровень образования (неполное среднее и среднее) говорит о возможности более тесного диалога и передачи знания от членов общины к потенциальным неофитам.

Совершенно новым явлением в миссионерской деятельности религиозных организаций, не имеющих отношения к Русской православной церкви является огромная по численности роль женщин-проповедников. Объяснить этот феномен сложно. И, видимо, это сделать трудно из-за хронологической близости событий. Но, очевидно, что это является новой тенденцией, которая при успешных результатах их деятельности будет иметь и дальнейшее развитие.

Сочетание нескольких факторов: одинаковый образовательный уровень членов церкви «Примирение», значительное число женщин в общине и относительная молодость членов общины благоприятно сказываются на их миссионерской деятельности.

Процессы перехода в «информационную эру» поставили перед религиозными проповедниками задачу поиска новых методов привлечения населения в свою религиозную организацию. В.В. Шиллером был описан новый метод (для этого региона) «евангелизации» населения, который был применен в г.Таштагол и заключался в распространении компьютерной грамотности среди населения. В созданном общиной компьютерном салоне каждый мог за умеренную плату познакомиться с офисными программами и Интернетом. Все обучающие программы несли основные элементы харизматического вероучения [Шиллер 2004: 521].

Протестантизм как одно из основных направлений в христианстве сегодня в значительной степени оказывает влияние на этнокультурные процессы в Южной Сибири, и Горная Шория здесь не исключение..

С октября 2003 года в исследуемом нами поселке Усть-Анзас поселились две русские женщины (!), относящие себя к рериховскому движения. Кстати сказать, это движение предано анафеме Русской православной церковью еще в 1994 г. [Определение 1995: 78; Доклад 1995: 178]. Учитывая это обстоятельство необходимо бить тревогу, в первую очередь, представителям Кемеровской епархии. Рериховцы проводят пропаганду, организуют массовые мероприятия и вечера, где проводятся беседы с населением, причем сами они рассматривают свою деятельность исключительно как антиалкогольную кампанию(?) [ПМА 2004]. Как видно конфессиональная палитра в шорской среде разнообразна. Но она не ограничивается лишь деятельностью сектантов и православной церкви.

Шаманизм – вера предков. Шаманская традиция в Горной Шории в настоящее время является крайне слабой. За время экспедиционных исследований 2003-2004 гг. в Горной Шории мне не довелось встретиться или услышать о практикующих шаманах, хотя и неоднократно встречались люди «объявляющие» себя шаманами в нетрезвом виде. Шаманизм перешел в скрытую фазу своего развития или же стал достоянием истории. Но в настоящее время существуют попытки его возрождения.

Национальная шорская интеллигенция выступает как особая группа в этноконфессиональных процессах, ставящая своей целью «возрождение традиционной культуры». В настоящее время существуют фольклорные ансамбли, такие как «Чылтыс», «Ак чаяк», «Ай кун», «Кызай». Шорский язык преподается в школе. В Новокузнецке в Кузбасской педагогической академии существует кафедра шорского языка, готовящая научные и педагогические кадры по изучению языка и его преподаванию в школе. Однако помимо пропаганды этнической культуры идет поиск ее корней. Приведу цитату из интервью с Надеждой Гавриловной Гафнер, паштыком (главой) общественной организации шорского народа г.Таштагол «Таглыг Шор», в котором она рассказала о проведенной городской администрацией этнографической экспедицией по течению р.Мрассу: «мы исполняли песни на родном языке, проводили обряд очищения огнем, стараясь повернуть глаза души своих сородичей к национальным корням» [Возрождение 2004] (курсив мой – Д.А.). Здесь отчетливо проступает стремление к возрождению своей исконной культуры. С этой целью проводятся и шаманские камлания. Так, летом 2004 года мне удалось побывать на шаманском обряде, организованном участниками ансамбля «Чылтыс» на горе Мустаг, при участии шамана из Хакасии.

Обряд, посвященный восходу солнца, носил в значительной степени игровой характер, при этом у всех присутствующих было отношение к происходящему как к единственной возможности обратиться к духовному опыту предков. В этой связи показателен и тот факт, что шаманом оказался человек, приглашенный из Хакасии. Тем самым не ставиться разницы между этническими культурами. За всеми тюркскими культурами Саяно-Алтайского региона мыслиться некая культурная общность предков.

Шаманские камлания, пусть даже в театрализованной форме являются теперь неотъемлемым элементом на выступлениях творческих коллективов. Так, 9 января 2003 г. международный день коренных народов, шорская интеллигенция и администрация области и района отмечала в пос.Мрассу. «Как яркое театрализованное представление был задуман концерт творческих коллективов «Чылтыс», «Ак-Чаяк» и «Весна». Шаман задобрил заклинаниями злых духов, чтобы те не мешали доброму делу, после чего началось массовое гуляние» (курсив мой – Д.А.) [Сухинская 2003].

Эти несколько примеров, на наш взгляд, довольно ярко демонстрируют отношение шорской интеллигенции к религии, которое характеризуется в первую очередь поиском национальной идеи.

Отдельно находится позиция официальных властей. С одной стороны, они не противятся «возрожденческим» тенденциям в среде шорской интеллигенции, с другой же, очевиден факт насаждения православной идеологии. Достаточно вспомнить событие, произошедшее в Горной Шории на горе Мустаг, которая по историко-этнографическим данным является священной шаманской горой [Вербицкий 1893: 154]. В 2001 г. при содействии губернатора Кемеровской области и главы Кемеровской епархии был установлен на этой горе 15-метровый православный крест. Это событие вызвало широкомасштабную дискуссию, в которой помимо политиков приняли участие и ученые [Харитонова 2002: 282; Она же 2003: 60]. Оценки произошедшего абсолютно разные: от укрепления христианской веры до «вопиющего факта такого отношения к святыням коренных народов» [Она же 2003: 60]. Сегодня по прошествии некоторого времени гора Мустаг со стоящим на ней православным крестом становится местом паломничества туристов и местных жителей. Так, в августе 2003 г. был совершен крестный ход на вершину горы, в котором приняло участие 130 верующих и представители всех православных приходов Таштагольского благочиния (из г. Таштагол, пос. Мундыбаш, Темиртау, Каз и Спасск) [Володина 2003]. Сакральное пространство горы, в связи с установкой креста обретает как бы «второе дыхание». Накаливание политических страстей привело к тому, что сам крест властям через журналистов стало удобным рассматривать как общечеловеческий символ [Щукина 2003]. Между тем, следует отметить, что тема христианизации остро стоит, в первую очередь для национальной интеллигенции, что вполне ясно по высказываниям её представителей в прессе [См.: Харитонова 2002: 270-303].

Сельское население Горной Шории в значительной степени отстранено от серьезного переживания проблем веры. В сознании большинства населения продолжают уживаться дохристианские (традиционные) верования, элементы христианства и в форме праздников. Мылтык – праздник ружья, ставший традиционным для местного населения, Рождество Христово – христианский праздник и Новый год как праздник интернациональный.

Тенденция возрождения шаманизма, начатая как было уже отмечено выше, национальной интеллигенцией может рассматриваться в русле проблем этнической и конфессиональной идентичности. Шаманизм как будто должен выступить объединяющей силой. Однако заметим, что шаманская традиция у шорцев бассейна р. Мрассу была вообще крайне слабой. Об этом свидетельствуют материалы В.В. Радлова, бывавшего в этих районах в1860-е гг. [Радлов 1989: 204]. Более того, шаманизм никогда в Горной Шории и Северном Алтае не выступал как этноинтегрирующая сила. Поэтому идея возрождения шаманизма это своего рода миф о «золотом веке», периоде единства этноса и развитости его культуры. Так, все-таки во что верят современные шорцы? Что лежит в основе их мировосприятия? Пытаясь разобраться в этом новокузнецкий ученый-филолог Г.В.Косточаков предлагает считать истинной верой шорцев – тенгрианство, хронологически относимое к древнетюркской эпохе. В основе его лежит почитание Неба. Это направление родилось и существует среди представителей интеллигенции северной группы шорского этноса и имеет незначительное влияние на сами этноконфессиональные процессы внутри указанного этноса.

Обратитмся к социологическим материалам и сопоставим их с данными переписи населения 2002 г.

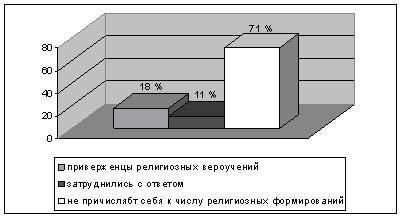

Степень религиозности населения. При написании этой части статьи я воспользовался опубликованной статьей А. Ащеулова в газете «Красная Шория», написанной по материалами опроса, жителей города Таштагол, поселков Шерегеш, Мундыбаш, Каз (было опрошено 240 человек), проведенного в период с 23 по 31 мая 2004 года службами Таштагольского ГРОВД с целью выяснения степени религиозности населения Горной Шории [Ащеулов 2004]. В этой статье А. Ащеуловым была приведена статистика по этому опросу, дополненная диаграммами. Для более полного анализа ситуации сопоставим материалы опроса с данными Всероссийской переписи населения по всему шорскому этносу. Следует отметить, что опрос проводился без учета этнической специфики населения, поэтому многие данные требуют дальнейшей проверки и анализа.

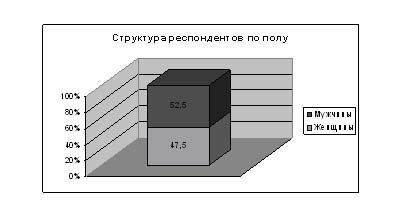

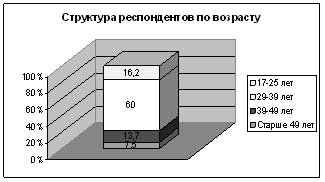

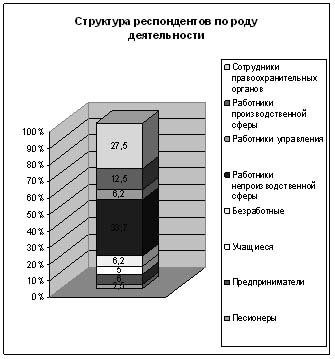

Структура респондентов по различным признакам приведена в таблицах4а-д:

Таблица 4а

Таблица 4б

Таблица 4в

Таблица 4г

Таблица 4д

Источником информации для опрошенных служат в первую очередь СМИ и личностное восприятие. «Около 26,2 % респондентов имеют представление о существовании различных религиозных конфессий из газет и журналов. Из электронных СМИ черпают информацию 20% опрошенных. Из бесед с друзьями и знакомыми, а также в кругу семьи происходит обмен сведениями у 10,8 %, 26,2 % затруднились ответить на данный вопрос» [Ащеулов 2004].

Причиной для вступления в религиозные организации 56,2 % опрошенных считают, уход от реальной действительности внешнего мира и проблем. 35 % респондентов считают, что поиск новых ощущений служит поводом для того, чтобы стать приверженцем какого-либо вероучения. 5 % отметили, что под прикрытием религиозной организации можно легализовать деятельность преступной группы.

«Результаты опроса выявили, что для 37,5 % участников опроса православное вероисповедание не является приоритетным в удовлетворении духовных потребностей. 32,5 % граждан полагают, что православие может лишь частично удовлетворить религиозные и духовные потребности человека. 30 % респондентов испытывает определенную уверенность в деятельности Русской православной церкви.

Подавляющее большинство участников опроса – 91,2 % - отрицательно относятся к деятельности нетрадиционных для России религиозных организаций.

Более 40% жителей выразили опасение, что деятельность неправославных религиозных организаций и деструктивных сект может повлиять на осложнение криминогенной обстановки в регионе. 35 % уверенно ответили, что деятельность нетрадиционных вероисповедальных культур влияния на криминогенную обстановку в Таштагольском районе не оказывает» [Там же].

Теперь соотнесем полученные результаты при опросе с данным по шорскому этносу в целом. Уровень образования респондентов – это в основном высшее образование, в то время как у шорцев численно преобладает население со средним образованием.

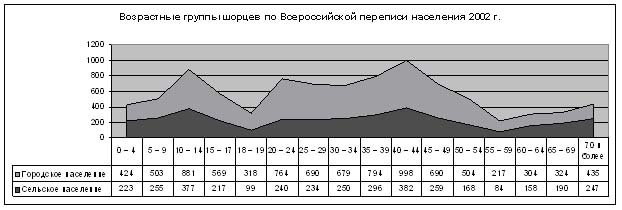

Возрастные показатели при опросе и общим данным по шорскому этносу в целом совпадают, при опросе основную группу респондентов составили лица 29-39 лет, в то время как средний возраст городских шорцев 33,8 лет (мужчины – 31,5 женщины 35,7 лет), сельских шорцев – 34,6 (мужчины – 33,1 женщины 35,9 лет) [Всероссийская перепись населения 2002]. См. таблицу 5

Таблица 5

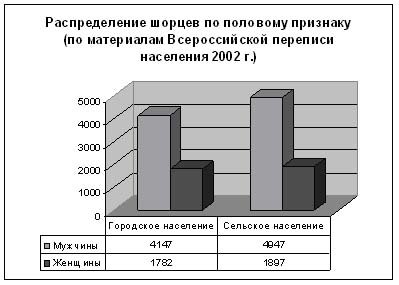

Половой состав респондентов был представлен в таблице 46, и показывает примерное равенство между мужчинами и женщинами с незначительным перевесом мужчин. В целом по шорскому этносу эти данные несколько иные:

Таблица 6

При этих сопоставлениях можно сделать некоторый выводы.

Опрос проводился в тех поселках и городе, где есть и функционирую приходы РПЦ. И это в значительной степени подтверждает казалось бы во многом предварительные выводы, высказанные мной о «пассивности» церкви. Поскольку при опросе не учитывалась этническая принадлежность респондентов, цифра в 37,5% лиц, для которых «православное вероисповедание не является приоритетным в удовлетворении духовных потребностей» говорит о значимости православной религии в Горной Шории. Здесь же следует сказать, что 91,2% респондентов отрицательно относятся к «деятельности нетрадиционных для России религиозных организаций». Налицо состояние духовного кризиса, которое осознается самим населением, поскольку 56,2 % опрошенных считают причиной вступление сектантские группы уход от реальной действительности.

Выводы. Горная Шория как основной ареал проживания шорцев, с XIX в. представляет собой центр столкновения различных мировоззренческих систем: шаманизма, официального и неофициального христианства, а также элементов атеизма, доставшихся в наследие от советской эпохи.

Ситуация усугубляется преобладанием малых семей (на примере, изучаемой Усть-Анзасской территории), что ослабляет механизмы передачи культурной традиции и способствует созданию условий для большего проникновения инокультурных компонентов. Сохранение слабых позиций Русской православной церкви в регионе сказывается на этнокультурных процессах, в то время как бытовое межэтническое взаимодействие (между шорцами и русскими) на Усть-Анзасской территории является слабым.

В ходе экспедиций 2003-2004 гг. нами было выяснено, что на сегодняшний день шорцы (в частности, среднемрасская группа) индифферентно относятся к различным по характеру верованиям и религиозным течениям. В красном углу находятся как иконы, так и предметы охотничьего культа и книги религиозного содержания, распространяемые представителями различных религиозных течений. Но, потенциально шорцы остаются более близкими именно к православию, что выражается в большем тяготении к строительству храма в своем поселке (на примере шорского поселка Усть-Анзас) [ПМА]. Из всего населения в основном женщины среднего возраста больше всего ратуют за строительство храма.

В поселках этой группы шорского этноса преобладает демографически стареющее и старое население. В возрастной психологии довольно четко определенно, что с возрастом у людей появляется особое качество – внушаемость, мнительность, а, учитывая возрастную ситуацию в исследуемом районе можно констатироватьвозрастание религиозности в аморфных формах, не выраженных в конкретные обрядовые действия. Внешне религия (в данном случае, православие) выполняет декоративные функции. В качестве исключения можно назвать только жительницу пос.Дальний Кезек, Анастасию Николаевну Отургашеву (1929 г.р.), разговаривающую только на шорском языке, но, молящуюся и осеняющую себя крестным знамением три раза в день, соответственно, до приема пищи. Знает она некоторые молитвы и по-русски, как рассказывал её сын, учила их мать со слов своего мужа, Отургашева Валерия Николаевича 1927 г.р. (который немного владеет русским языком) по книге, привезенной заезжими миссионерами-проповедниками из Кемерово [ПМА 2003].

Деятельность миссионеров-проповедников совпала с общей тенденцией, характерной для России, вошедшей вслед за странами Европы и Америки в полосу «духовного кризиса», который демонстрирует разрушение системы представлений о вере и попытку создания новых религиозный систем. Этот процесс коснулся и коренного населения Сибири, которое относительно недавно начало переходить к православию, так окончательно и не укоренившегося в сознании представителей коренных этносов региона. Наступившее вслед за этим время атеизма, которое развенчало в головах населения значимость религии, а последующее приобщение автохтонного населения к достижениям техногенной цивилизации современного мира подорвало окончательно религиозные устои.

У процесса эволюции религии коренного населения оказалось много сторон. Во-первых, эти процессы оказались сопряжены с проблемами перехода в «информационную эпоху», которая в значительной степени унифицирует религиозные представления населения. Посредством новых форм межкультурной коммуникации (телевидение, интернет) происходит усиленное воздействие российской общенациональной культуры и общечеловеческой интернациональной культуры. Во-вторых, социально-экономическое развитие шорцев привело к социальному расслоению внутри этноса, что и изменило представления о том, во что должен верить «мой народ».

Социальными участниками процесса эволюции мировоззрения выступают помимо русского населения еще и различные социальные группы внутри шорского этноса. Это в первую очередь национальная элита (интеллигенция). Эта группа внутри всех сибирских народов, сформированная во второй половине XX века, в современных условиях выступает с призывом к возрождению традиционного вероисповедания. Сложно понять, что считать традиционным? Шаманство, которое существовало еще до прихода русского населения, народное православие шедшее от русских и в значительной степени повлиявшее на формирование шорцев, атеизм, в годы царствования которого шорцы были провозглашены народом? Не понятно. Такую же трудность вызывает и православие, которое, в общем-то, сложно отнести к традиционным верованиям. А как мы уже говорили самому населению (главным образом, сельскому), все равно, что и как возрождать.

Указанные тенденции этноконфессионального развития шорского этноса можно объединить под одним общим понятием – конструирование конфессиональной идентичности. Что понимаем под этим?

В данном случае, перед нами картина, когда каждая из трех альтернатив развития не выступает как часть традиционной культуры. Либо она таковой не является в принципе (как, например, ситуация с новыми религиозными учениями), либо является отмершей традицией, которая не в состоянии наполнит сакральным смыслом происходящие процессы (шаманизм), либо как православие, лишь частично входит в культуру шорцев и то, больше как культура русского населения, куда относимы безусловно и общенациональные традиции. Причем каждая из сторон пытается выработать (конструирует) стратегию дальнейшего существования и развития. Во многом эти конструкции основаны на заранее ошибочном утверждении, как, например, идея восстановления шаманизма, как якобы единой религии предков. Эта идея, со всей очевидностью показывает конструирование идентичности (во многом мифологической).

Сложно сказать, какая из указанных тенденций развития возьмет верх. Что станет основополагающим при формировании нового типа религиозности для небольшого по численности народа Южной Сибири – шорцев. Но ясно одно, выбор остается за шорским народом.

Список источников и литературы

-

ПМА 2003-2004 - Полевые материалы автора, Горная Шория, г. Таштагол, пос. Шерегеш, Усть-Анзас, Верх-Анзас, Дальний Кезек, 2003-2004 гг.

-

ПМ Кимеева 1976 - Полевые материалы В.М. Кимеева, Горная Шория. 1976 г. (личный архив В.М. Кимеева)

-

Закон Кемеровскй области 1999 - Закон Кемеровской области от 02.02.1999 №14 «О правовом статусе коренных малочисленных народов Кемеровской области»

-

Закон Кемеровской области 2001 - Закон Кемеровской области от 19.12.2001 №125 «О внесении изменений и дополнений в Закон Кемеровской области от 02.02.1999 №14 «О правовом статусе коренных малочисленных народов Кемеровской области»»

-

Конституция РФ – Конституция РФ - М.: Проспект, 2002.

-

Всероссийская перепись населения 2002 - Всероссийская перепись населения 2002 года - http://www.perepis2002.ru

-

Годовой отчет 2001 - Годовой отчет Кемеровской епархии за 2001 г. (http://cmail.info.kuzbass.net/~eparhia/mission/index.htm)

-

Арзютов 2002 - Арзютов Д.В.Начальный этап формирования православно-языческого синкретизма у аборигенов Притомья. // Аборигены и русские старожилы Притомья. / Отв.ред. к.и.н. В.М. Кимеев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002.

-

Ащеулов 2004 - Ащеулов А. Кому мы верим? Во что мы верим? // Красная Шория. 8 июня 2004 г.

-

Баранников, Матронина 2004 - Баранников В.П., Матронина Л.Ф.Динамика религиозности в информационном обществе. // Социс. – 2004. - № 9 (245).

-

Вербицкий 1893 - Вербицкий В.И.Алтайские инородцы. – М., 1893.

-

Возрождение 2004 - Возрождение начинается с осознания себя как частички этноса (интервью А.Кравченко с Н.Гафнер). // Красная Шория. 6 августа 2004 г.

-

Володина 2003а - Володина О.Крестный ход к вершинам. // Красная Шория. 15 августа 2003.

-

Володина 2003б - Володина О.От Кабырзы до Усть-Анзаса // Красная Шория. 5 августа 2003 г.

-

Доклад Патриарха 1995 - Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября 1994 года. // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 29 ноября – 2 декабря 1994 года. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1995.

-

Евангелие 2004 - «Евангелие должно быть проповедано всем народам» (интервью О.Щукиной с о.Игорем Кропочевым). // Красная Шория, 15 октября 2004 г.

-

Ерошов, Кимеев 1995 - Ерошов В.В., Кимеев В.М. Тропою миссионеров. Алтайская духовная миссия в Кузнецком крае. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995.

-

Институт перевода Библии - http://www.ibt.org.ru/

-

Иоганзен 1997 - Иоганзен Б.Г. Рыбы Горной Шории. // Шорский сборник. Вып 2. Этноэкология и туризм Горной Шории. – Кемерово, 1997.

-

Кастельс 2000 - Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / Пер. с англ. под научн. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

-

Кимеев 1989 - Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? – Кемерово, 1989.

-

Кимеев, Ерошов 1997 - Кимеев В.М., Ерошов В.В. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997.

-

Кимеев, Мошкин 2003 – Кимеев В.М., Мошкин Д.М.Православные храмы Кемеровской и Новокузнецкой епархии. // Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной церкви. – Кемерово, 2003.

-

Куминова 1997 - Куминова А.В.Кондомо-мрасский горно-таежный район. // Шорский сборник. Вып 2. Этноэкология и туризм Горной Шории. – Кемерово, 1997.

-

Налетова 2004 - Налетова И.В. «Новые православные» в России: тип или стереотип религиозности. // Социс. – 2004. - № 5 (241).

-

Определение 1995 - Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви "О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме". // Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, 29 ноября – 2 декабря 1994 года. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1995

-

Пивоваров 1997 - Пивоваров Б., протоирей. История миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и современность // Миссионерское обозрение. № 1(15). 1997.

-

Потапов 1956 - Потапов Л.П. Шорцы // Народы Сибири. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956.

-

Радлов 1989 - Радлов В.В. Из Сибири: страницы дневника. / Пер. с нем. К.Д. Цивиной и Б.Е.Чистовой. – М.: «Наука», 1989.

-

Савельева 2004 - Савельева О.Шорцам начали раздавать Библию на родном языке. // Комсомольская правда в Кузбассе, 29 июля 2004 г.

-

Свиридова, Гвоздкова 2003 - Свиридова И.А., Гвоздкова Л.И. Основные направления региональной национальной политики Кемеровской области. // Региональная национальная политика: исторический опыт и критерии оценки эффективности: Мат-лы междунар. конф. Кемерово, 23-27 ноября 2003. – Кемерово, 2003.

-

Современное положение 2004 - Современное положение и перспективы развития малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: независимый экспертный доклад / Под.ред. член-корр.РАН В.А. Тишкова. - Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2004.

-

Сухинская 2003 - Сухинская Е. Помнить кто мы. // Красная Шория. 15 августа 2003.

-

Тишков 2001 - Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. – М.: «Наука», 2001.

-

Харитонова 2002 - Харитонова В.И. "Собери свои корни…" (религиозный вопрос в постсоветском пространстве Южной Сибири). // Расы и народы. Вып. 28. / Отв.ред. З.П.Соколова, Д.А.Функ. - М.: Наука, 2002.

-

Харитонова 2003 - Харитонова В.И. Без веры и надежды… (К проблеме возрождения традиционных религиозно-магических практик) // ЭО. – 2003. - № 3.

-

Церковь «Примирение» в Кузбассе - http://www.pentecostalunion.ru/index.php

-

Шиллер 2004 - Шиллер В.В. Религиозная ситуация в г.Таштаголе (1961-2003 гг.) // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.I Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. - Кемерово, 2004.

-

Шорский парк 2003 Шорский национальный природный парк: природа, люди, перспективы. – Кемерово, 2003.

-

Шульгин 1997 - Шульгин В.Н. Снежный покров в Горной Шории. // Шорский сборник. Вып 2. Этноэкология и туризм Горной Шории. – Кемерово, 1997.

-

Щукина 2003 - Щукина О. Крест и сарчин на священной шорской горе. // Красная Шория. 19 сентября 2003.

[1] 1618 г. – постройка Кузнецкого острога; 1622 г. - преобразование острога в г.Кузнецк, 1914 г. – возникновение поселка Сад-город (ныне район Точилино); 1931 г. – преобразование поселка Сад-город в город Новокузнецк; 1932 г. – слияние города Кузнецка и Новокузнецка и переименование его в город Сталинск; 1961 г. – город Сталинск переименован в г. Новокузнецк.

[2] Институт перевода Библии в Москве – автономная некоммерческая организация (АНКО ИПБ), аккредитованная в Министерстве промышленности, науки и технологий РФ. ИПБ работает в сотрудничестве и под научно-методическим руководством Российской Академии наук, во взаимодействии с Патриаршей Синодальной библейской комиссией, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Основной целью ИПБ является обеспечение возможности для неславянских народов России и стран СНГ, независимо от их численности, иметь Библию на родном языке. ИПБ является некоммерческой организацией, финансируемой за счет пожертвований частных лиц и организаций, поступающих в адрес Института. - http://www.ibt.org.ru/ - Официальный сайт Института перевода Библии

[3] В Усть-Кабырзе действует Свято-Никольский православный приход.

[*] Дмитрий Владимирович Арзютов

аспирант Отдела этнографии Сибири МАЭ РАН (Санкт-Петербург). Сфера интересов: этнические и конфессиональные процессы у народов Сибири, этническая и конфессиональная идентификация народов Южной Сибири, традиционное мировоззрение народов Саяно-Алтая, взаимоотношения мировых религий и традиционных верований, визуальная антропология.

[**] Опубликовано: Сибирь на рубеже тысячелетий: традиционная культура в контексте современных экономических, социальных и этнических процессов. / Отв. ред. Л.Р.Павлинская, Е.Г.Федорова. – СПб: Европейский дом, 2005 – С.129 – 143.

С незначительными сокращениями (отсутствуют иллюстрации)

Отзывы о статье

<Назад | Далее>

Старая версия сайта

Публикации Путевые записки Медиа Библиотека Рецензии Анонсы Магазин

Научное Сообщество Этно-ресурсы

Редакция: journal[STOP_SPAM]iea.ras.ru

Этно-журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации № 77-8554